「参加主義」という新たなベクトル導入を

2024/02/18

当初全6回と聞いていた連載が、(好評につき?!)18回と長丁場になるとお聞きしました。前回、過去の「市場の失敗」を振り返り、子育てタクシーでライドシェア制度を活用するという観点で、あるべき制度設計を自分なりに考える、と大言壮語してしまいましたので、かなりまわりくどいようですが、お付き合いを頂けると幸いです。

まず、市場の失敗を振り返るにあたり、何冊かの書籍を紹介しながら自分自身の立ち位置を明確にしておきたい、と思います。私は、市場原理主義と再配分(対話)主義の二元論的な対立思考はもう古い、と考えています。2000年前後の古い著作で恐縮ですが、「規制緩和という悪夢」内橋克人著と「規制破壊‐公共性の幻想を斬る」中条潮著の二つを読むと、これはイデオロギー対立みたいなもので、どちらが完全に正しいということもないな、と思っています。勿論、タクシー業界にある様々な規制の多くは必要なルールだ、と考えており、その意味で規制緩和には慎重の立場ですが、実際、市場やそれに基づく自由競争も失敗する一方、規制による弊害(例えば、過剰な安全規制による不効率等)も両方ある訳で、この対立軸とは異なる、別の軸で併せて考える必要があると思っています。

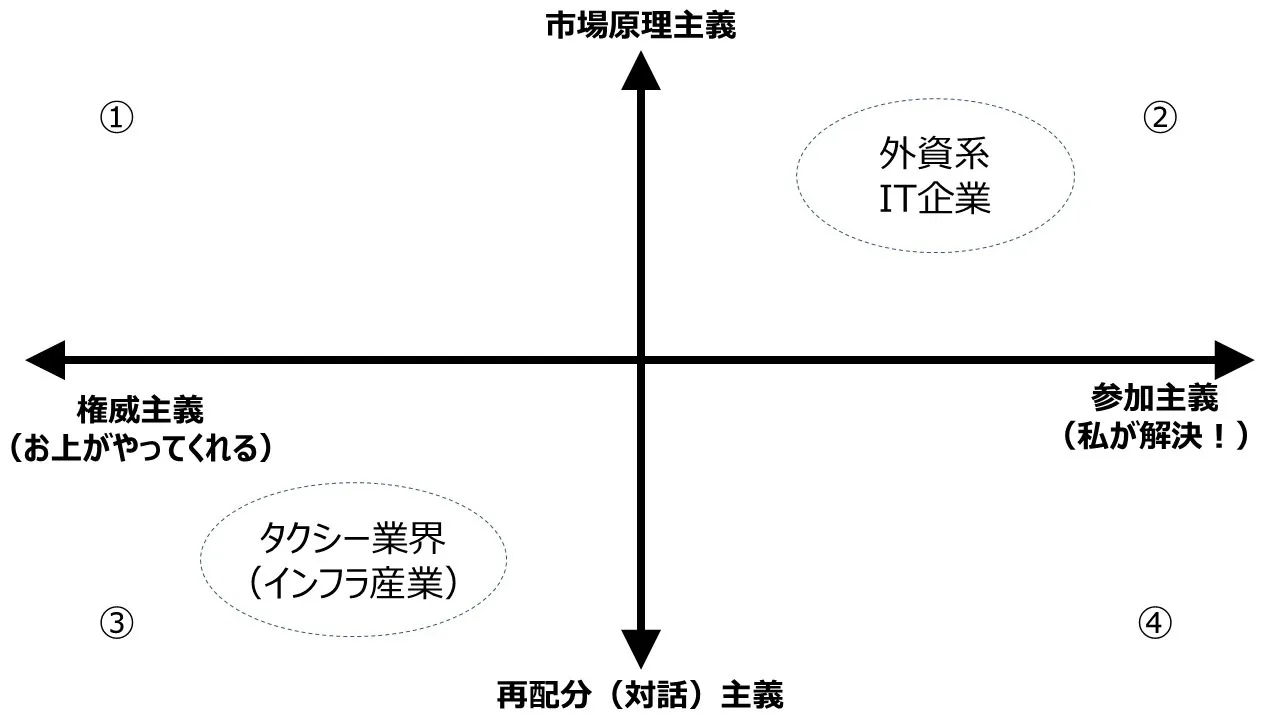

それが、権威主義(お上がなんとかしてくれる根性)と参加主義(自分が主体となって問題解決を考える構え)という軸です。実際に図にするとこのようなイメージです。

そして、この権威主義から抜け出せないのが、我々多くの日本人の悲しい性分で、タクシー業界も多分に漏れず、根深く権威主義的です。戦後復興の中でインフラを整えてきた業界は、優れた行政官僚制度の下でやってきた訳ですから、総じてそういう傾向があり、出る杭を打たれる式の日本の教育も相まって仕方がないことだと思います。IT企業やスタートアップ企業を見ていると凄いなぁ、と素朴に思いますが、そもそも、こうした立ち位置の違いを踏まえる必要があるのですね。

左上の①は、自分で問題解決を考えないところに自由競争させる規制緩和ですから、付加価値や新たな顧客を生まない不毛な競争が起きて、市場が失敗する元となります。小泉改革がまさにこれでした。これはマズい方向性です。ですから、今回のライドシェア騒動でも、川鍋会長が「私だけではなく、皆で考えて欲しい。」と仰っているのは、ここはまさに正論で、タクシー業界の皆の叡智を集めて、制度設計に臨みたいところです。

それで思い出しましたが、今回の「地理試験の廃止」という規制緩和は、DXが進み実効性の薄い能力テストが廃止になった、という意味では適切です。しかし、忘れてはならないのは、地理知識をタクシー乗務員に求める利用者の声もまだかなりある、という現実ではないでしょうか?つまり、単に廃止ではなく、どのような地理試験であれば、お客様満足に繋がるか、実効性のある地理知識の習得になるのか?と各地域のタクシー会社が「参加」して考えるプロセスがあるべきでした。少し短絡的に過ぎたと思います。ここまで書けばお分かりになると思いますが、私は現状の左下③から、右下の④への移行をすべき、と考えている立場です。

次回、私からはもう2冊、決定的に私に影響を与えている書籍をご紹介したいと思います。それは、宇沢弘文の定番(初版から今年で丁度50年!)とも言える「自働車の社会的費用」と、今もタクシー業界に尽力して下さっている藤井聡先生の「クルマを捨ててこそ地方は甦る」です。これも、子育て世帯のマイカーの負担を低減する、という子育てタクシーのビジョンに大きく関わる話です。

現在のところ、日本版ライドシェアは、子育てタクシーで必要とされているサービスとはかなり異なるものと考えられますが、しかし、それでも今回の議論でヒントにすべき点や、こうすれば子育てタクシー不在地域にも光が見えるかも、ということもあるかもしれませんので、ゆっくり考えていきます。

尚、今回の連載期間内には、当協会の参加主義をお伝えする為にも、問題解決ドリブンの全国子育てタクシー協会NPO理事にも、筆を握って手伝って頂こうと思っています。