社会的共通資本の観点から考える

2024/03/30

さて、RSについて論戦が繰り広げられる毎日ですが、公共交通たるタクシーは未来永劫今のままで良いのだ!と強弁するのも無理があります。一体どういった点を、我々は改革していくべきなのでしょうか?

もしRS推進派の主張の中から汲み取るべき改革ポイントがあるとするならば、「遊休の無駄な自家用車を活用すべし」という点と「人口減少や雇用の流動性拡大を前提とした制度設計にすべし」という2点だ、と私は考えています。

これは、現在の諸々の制度の前提条件が、成長著しい昭和時代であり、自家用車の普及や終身雇用の慣習に関する前提が、令和の現代と全く異なる為です。こういうグランドデザインに関する合意がないままに、「遅れてるから」「不便だから」「儲かるから」等という理由で、RSの可否を表面的に議論しても、仕方がないように思います。

3月初旬現在、日本型RSで遊休のタクシー車両か自家用車両のどちらを活用するか、悩ましいところです。一番シェアリングエコノミーの精神から遠いのが新たに自家用車両を導入して活用するやり方で、私は賛成できません。稼働しない自家用車を有限の道路や駐車場に増やすことがどうも納得できないのです。私が子育てタクシーの普及に尽力しているのは、(勿論、安全・安心担保の理由が一番ですが)結婚や子育てを機に、平均稼働率4%(分母24時間)の2台目の自家用車を持つことを阻止したい為です。

こうした私の考え(=公共交通の利用促進)の原動力となっているのが、前回ご紹介をした宇沢弘文の「自動車の社会的費用」という本です。この本は自動車の社会的費用や「社会的共通資本」という概念を教えてくれました。自動車関係の古典なので、既に知っている方も多いかもしれませんが、私なりに紹介をさせて下さい。

この本は、便利で快適な自動車の社会的費用を50年前に鋭く指摘し、古典として読み継がれています。社会的費用とは、販売や生産等、市場取引されるにあたって算定される費用のことではなく、そうした市場から外部化された不経済による費用とそれを防止する費用のことを指します。便利・快適だけではなく、宇沢弘文は、自動車の負の側面を厳しく指摘します。残念ながら、指摘も虚しく、高度経済成長期にマイカーの普及は進み、現在でも自動車関連産業は、新車の販売が8000万台、500万人を超える雇用を抱える巨大な産業です。

自動車の社会的費用は、

① 道路の建設、維持、渋滞、安全維持に係る費用

② 交通事故に伴う生命、健康の喪失

③ 自動車通行による公害、環境破壊

④ 道路建設に伴う環境破壊

⑤ 自動車生産に伴う膨大なエネルギーの浪費

であり、これらを宇沢は詳細に数値計算し、自動車というのは、これらの社会的費用が外部化されている、と指摘します。単に便利で快適だからという理由で、自動車を需要と供給による市場原理だけに任せていたら、結果的に豊かで安全な生活が送れなくなる、と鋭く批判するのです。また、その中で、非常に重要な概念として「社会的共通資本」を提起します。社会的共通資本は、かなり広い概念で、

●自然環境:大気、河川、水、土壌

●社会インフラ:道路、交通、電気、ガス、上下水道

●制度資本:教育、医療、司法、金融

等を指します。これらは人々の生活を支える基盤的条件で、すぐに簡単に再生産が出来ません。ですから、個人の私的で自由な利用=市場原理に任せるのではなく、集合的で社会的な管理をすべき資本と説明するのです。自動車産業は、道路があっての自動車であって、市場経済だけに任せると、こうした社会的費用=被害が見えなくなる、と強く警鐘を鳴らしたのです。

もっとも、その後、自動車業界も社会的費用の内部化を行うべく、排ガス規制や安全規制等が発達し、当時と今の自動車の環境、安全性能は比較にならないほど改善しました。しかし、それでも尚、自動車がテレビCMであたかも「消費財」のように、少し便利だけで1世帯に2台以上保有されるのは、憂うべきことだと私は思います。

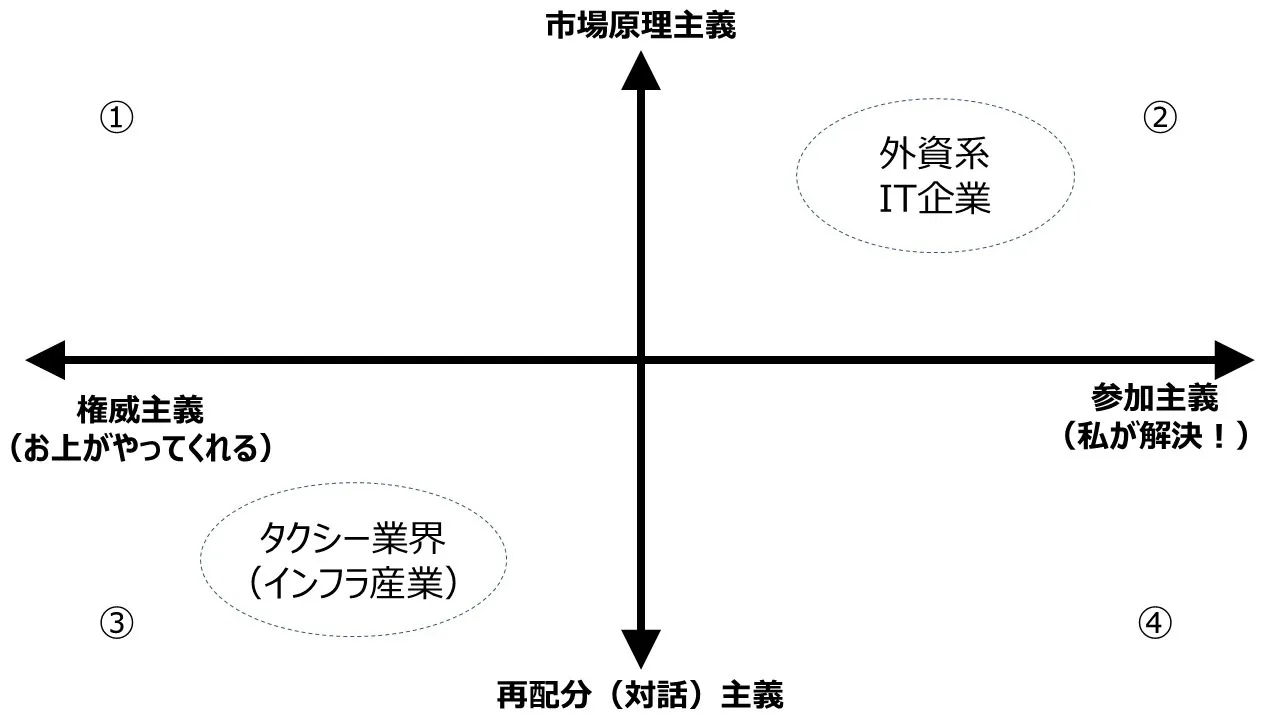

ここまで読んで頂ければ、お分かりのことと思いますが、自動車交通の業界に市場原理は馴染みません。供 給力が不足する場合は、現在の遊休タクシーを稼働させ、実車率をIT支援で高める、というのが一丁目一番地の改革ポイントであり、自家用車の活用は、その次の方策と言えましょう。(長々と書きながら、我ながら凡庸な結論!)