タクシーはマイカーの魅力を越えられるか?

2024/04/28

さて、全国子育てタクシー協会に報告される配車実績を紐解くと、都心部では運行実績も多く、認定ドライバーの追加養成講座が定期的に開催されている一方、地方部では、夜間の配車を休止したり、運行実績が乏しい報告を聞くことが多いように感じます。都会一極集中の問題もさりながら、地方はクルマ社会で、タクシーの利用頻度がそもそも少ないのだ、という話も聞きます。公共交通の充実している街では、マイカーに依存せずに済みますが、巨大駐車場を持つ紋切り型のロードサイドショップが増え、マイカーに依存する街になってしまえば、確かにタクシーを使う理由が消滅してもおかしくはありません。

前回、宇沢弘文の「自動車の社会的費用」をご紹介しましたが、併せて推薦したい著作が、(我らがと言っても過言ではない?!)藤井聡先生の「クルマを捨ててこそ地方は甦る」です。主張は非常に明快で、結論から言うと、マイカーを街の中心部から締め出し、徒歩や公共交通を利用することが地域経済の活性化に繋がる、という内容です。現状、マイカーの普及→都市の郊外化→地方の衰退という負のスパイラルが起きており、広大な駐車場を持った郊外型ショッピングセンターが、商店街をシャッター街にしてしまい、ロードサイドビジネスが発展し、税収が地方に落ちない為、地方は投資どころか撤退の対象になっている、という厳しい問題提起です。また、宇沢とは少し異なる視点で、マイカーに依存することの負の側面を、調査研究に基づき、主張をします。すなわち、

●マイカー依存者は地域への愛着が薄い。

●マイカー依存者は、肥満・健康リスクが高い。

●幼少期にマイカーに依存していた子どもは、うつ、攻撃性、傲慢性が高くなる(?!)

3番目はホントかな?という気もしますが、子どもに焦点を当てることは、非常に重要だと思います。バスや電車の中で子どもが「お行儀」を学ぶことがかつてはありましたが、地方都市では、既にそうした機会が失われて久しいのではないでしょうか?

自動車社会が子どもに与える影響は甚大です。道路が典型的で、かつて生活道路は子供の遊び場でもありましたが、今は環境が変わってしまいました。しかし、本来道路は子どもも含めた皆の為のものであって、自動車の為だけにあるのではない筈です。藤井先生は、歩行者天国を作り、公共交通を利用促進することで、街の魅力を発見でき、健康になり、経済的負担も少なくなり、人との接触機会が増え、おしゃれになり、お行儀もよくなり幸福になる、と断言します。一見、復古主義的な印象がなくもないですが、過剰なマイカー依存を戒めているのであって、肝になるのは、公共交通や徒歩を中心とした街作りにあります。地方部、郊外部はラストワンマイルの担い手としてタクシーがどのように魅力を発揮できるのか、本気で考えなければならないと思います。

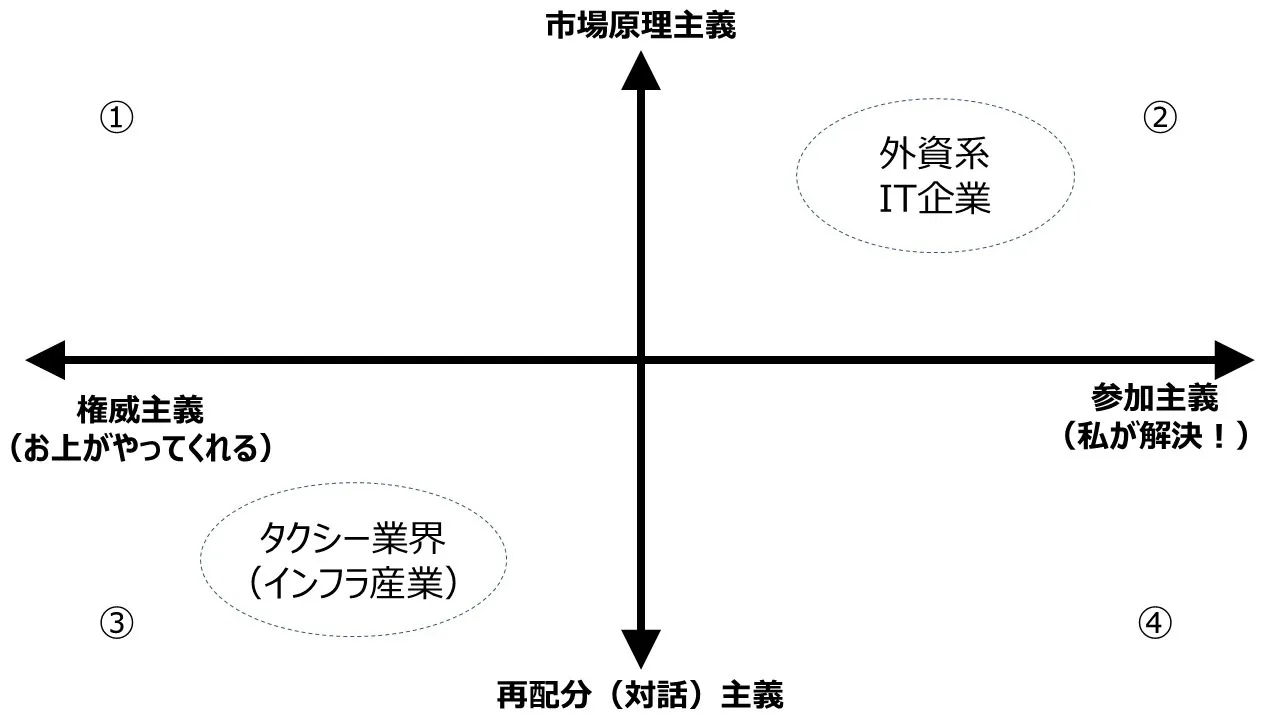

タクシーはマイカーの魅力を越えられるか、と考えるとそれは極めて難しいと言わざるを得ません。趣味的にマイカーを購入する人もいますし、大して魅力のない車でも膨大なマーケティング投資によって、お洒落なイメージを日々TVコマーシャルで流しているのですから。また、「いつでも好きな時に使える」という価値をタクシーが提供出来ていないのは、致命的です。しかし、今回ご紹介をさせて頂いた2冊の示唆するものは大きく、いずれも視点としては、公共交通を地域の社会的共通資本と捉えるものです。日本では公共交通は専ら民間が担う前提ですが、マイカーという私財が使用される前提で道路整備に膨大な公共財源が投入されてきた歴史を考えると、公共交通の活性化や再生に、より踏み込んだ公的関与があるべきです。簡単にマイカーに依存出来てしまう子育て家庭が、タクシーを使い易いように、地方自治体と粘り強く連携しようとする私の原動力となった著作を2冊ご紹介させて頂きました。

余談ですが、菅元総理と意見交換をした際に、当神奈川県の伊藤会長は、ライドシェアが2050年カーボンニュートラルという菅元総理自身が策定した大方針に逆行することになる、と鋭く指摘をしました。これもまさに正論で、公共交通を活性化・再生する論拠として、「気候危機への対応」という政策目標は、別で存在します。にもかかわらず、熟議がなされず、政策の全体像としてはチグハグで、強い思い込みのある方々によって大きく歪められたことは、本当に残念です。

ト