公益性の高い送迎を誰が担うのか?

2024/02/18

ライドシェアの問題点を述べますと前回書きましたが、中間答申を見ると今後の制度設計次第、というような感じですし、ライドシェアの話題はやや食傷気味ですので、子育てタクシーの話題提供から始めましょう。

昨年11月運賃改定より自社=東宝タクシー㈱では妊産婦割引1割を導入しました。同時に全乗務員に、タクシー車内での陣痛~出産場面で運転手がどのように対応したのか、だとか妊婦ジャケットによる乗降体験等、研修を実施しました。母子手帳を持ったご家庭の経済負担が少しでも軽くなれば良いなと考えています。(ちなみに1歳を迎えるまで)

本来、少子化対策の公金補助に依るべきでは?という意見や、運賃改定は値上げなのに割引するのは整合が取れない、という意見もあったのは事実ですが、妊産婦割引を営業的割引から公共的割引に展開していく第一ステップとしたい、と考えています。

妊産婦割引1割(程度)の運賃割引が、出産時の移動手段としてのタクシー需要を喚起するとは全く考えていません。多分3割引にしたところで、あまり変わらないでしょう。そもそもタクシーの価格弾力性は1以下であり、価格感応度が低いことは既に広く知られている事です。まして、同業者との差別化戦略とも、全く考えていません。

どの程度の割引率が適正か、は大変難しいところです。本来は全乗務員への研修や吸水シートなどの簡易グッズの用意等、原価増の要素があります。ただし、それは可愛いもので、陣痛送迎の原価が高くなる最大の要素は、稼働台数の少ない夜間に突然利用があることでしょう。タクシーの夜間営業は、乗務員も運行管理者も配車係も、需要が少なく手待ち時間が長い=生産性が低い時間に、割増賃金が発生する訳で、1配車の収支を見たら、赤字だろうと思います。つまり、妊産婦割引は、市場喚起も投資効率からも説明が出来ないものであり、大袈裟に言えば子育てし易い街作りに意欲を見せる交通事業者の心意気、子々孫々に向けたメッセージ、と言うべきものなのです。

ここでライドシェアが用意するダイナミックプライシングを想定してみます。夜間は閑散時間帯ですから、陣痛送迎は最安値になるかもしれません。その場合、一見妊産婦には良いサービスと思えるかもしれませんが、それを受注して出庫するドライバーがいるとは私には思えません。何故なら、ライドシェアが想定する働き手は、「今だけここだけ自分だけ」の発想に傾斜しているからです。商売の仕方は、人の自由ですので全否定するものではありませんが、個人事業主単位で、先義後利の精神で働く方は稀でしょう。まぁ、「災害時に沢山のウーバーイーツが食料供給に奔走した」というような事実があれば、お詫びして主張を訂正しますが(笑)

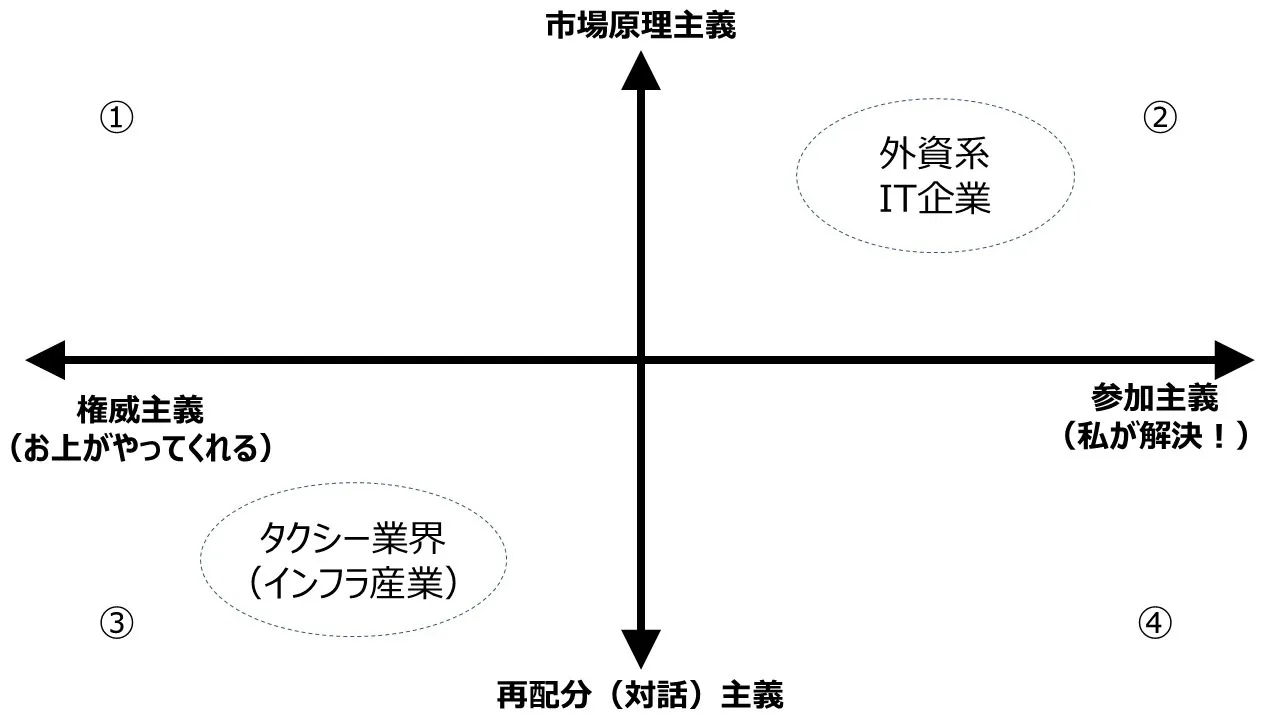

言いたいのは、法人タクシーの事業は、陣痛送迎等の収益性は低いが公益性の高い需要を担っており、価格や需給を全て市場原理でコントロールすべきではない、ということです。高齢、障がい者の外出支援や災害時の緊急搬送等、国民の生命に関わる輸送をタクシーは担っており、ライドシェアの議論を見ていると、こうした地域のセーフティネットとしての役割が非常に軽視されていると感じます。

(一社)全国子育てタクシー協会は、法人タクシーの加盟を前提としており、稀に個人タクシーや福祉限定タクシーを個人事業主でやっている志の高い方から、加盟に関するお問合せを頂くことがあります。そうした場合は、大変忸怩たる思いで、お断りをしています。個人事業主が加盟した場合、事業の継続性や供給責任についても不安定さが拭えないというのが主な理由です。事業全体として利益が確保されているからこそ、多少赤字の仕事があっても維持できるのであって、個人事業で公益性の高い赤字仕事を請け負うのは困難でしょう。

ライドシェアを巡って様々な論客が意見を戦わせているのを見ていると、タクシーの準公共財としての在り方を主張する人が少なく、市場原理で全て上手くいく、という考えが支配的なのが非常に気になります。かつて小泉改革で供給過剰になり、それを是正する前後は、もっと学識経験者やタクシー業界が所謂「市場の失敗」について熱く語っていたような気がします。

ですから、次回以降は、過去の「市場の失敗」を振り返り、子育てタクシーでライドシェア制度を活用するとしたら、という観点で、あるべき制度設計を自分なりに考えてみたい、と思います。